論文を読もう

日進月歩の医学知識の先端を学び、証拠に基づいた医療を施すには質の高い情報を得ることが大切です。古い教科書の内容のままに留まるのではなく、最新医学知識をつけるために重要な論文を良く読む必要があります。そこで、良い論文の選び方と読み方のコツを述べます。学生時代、研修医時代にこうした技術を身につけておくことは大切です。

良い論文を読むには、常日頃から多くの論文を読んでcritical readingの能力を養っておくことが重要で、経験を積むと論文の目利きができるようになってきます。論文に出てくる英単語は決まっており、いくつかのキーワードさえ知っていれば非英語圏の読者でも読めるように書かれています。医学部受験英語よりは平易でしょう。よく読んで、その論文の新しい知見は何か、重要なのか、証明が納得できるか、データが信頼おけるかなどを判断できなければなりません。

重要な論文を手っ取り早く探す方法として、

被引用回数(他の論文に何回引用されたか)の多い論文を検索する。

を探すことでしょう。優れた論文は末永く他の論文に引用され続けるのです。

優れた論文が掲載される雑誌とは、

Nature、Cell、ScienceあるいはNatureやCellの姉妹誌には驚くような発見や、素晴らしい研究が多く掲載されています。臨床試験はNew England Journal of Medicine、Lancetが双璧。各研究分野には伝統のある雑誌に良い論文が多い。また、それぞれの臨床分野のトップクラスの雑誌には診断基準、新しい疾患の概念や推奨治療などが掲載されることが多い。論文抄読会が当たった場合、下記の雑誌を選んで読めばまず無難だろう。ここに掲載した雑誌以外にも良い雑誌はあるだろうし、また、意外な雑誌に掲載されている優れた論文もあります。

- 基礎科学、生物学: Nature、Science、Cell

- 臨床医学、内科学: New England Journal of Medicine、Lancet、JAMA-Journal of the American Medical Association、Annals of Internal Medicine、British Medical Journal

- 実験医学: Nature Medicine、Journal of Clinical Investigation

- 免疫学: Nature immunology、Immunity、Journal of Experimental Medicine

- 微生物学: Cell Host & Microbe、PLOS Pathogens

- 分子生物学: Nature Chemical Biology、Molecular Cell、Current Biology

- 細胞生物学: Nature Cell Biology、Journal of Cell Biology、EMBO Journal

- 腫瘍学: Cancer Cell、Lancet Oncology、Journal of Clinical Oncology、Journal of the National Cancer Institute、Cancer Research

- 発生学: Cell Stem Cell、Developmental Cell

- 遺伝学: Nature Genetics、Genes & Development

- 神経科学: Nature Neuroscience、Neuron、Molecular Psychiatry、Brain

各臨床科専門誌

- リウマチ科: Annals of the Rheumatic Diseases、Arthritis and Rheumatology

- アレルギー科: Journal of Allergy and Clinical Immunology

- 呼吸器内科: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

- 循環器内科: Circulation、Journal of the American College of Cardiology、European Heart Journal、Circulation Research

- 消化器内科: Gastroenterology、Hepatology、Gut,Journal of Hepatology

- 代謝、糖尿病科: Cell Metabolism、Diabetes、Diabetes Care

- 血液内科: Blood、Leukemia

- 感染症学: Clinical Infectious Diseases、Journal of Infectious Diseases

実際の論文の読み方ですが、

まずTitle(論文タイトル)が魅力的かどうか味わい、次に著者が最も主張したいことが凝縮されているAbstract(要約)を繰り返し読む。その後、データを順に眺めていく。そのときFigure(図)の下についているFigure Legend(図の説明)を読みながらデータを眺めればデータの意味が分かるようになっている。簡単に「論文を読む」ならここでおしまい。場合によってはIntroduction(研究の背景)、Discussion(考察)を拾い読みすれば良いだろう。Results(結果)はデータの説明を詳しく知りたいときに読む。最後にMaterials & Methods(実験材料と実験方法)で方法を確認するが、ここは読まないこともある。References(参考文献)は研究背景をより詳しく知るために目を通す。

また、信頼する同僚同士「この論文知ってる?」と紹介しあう環境を持ち、そのときに「読んだよ。でも私はこう考えるが、、、」と意見を交換できる同僚が周囲にいることが大切でしょう。いつも紹介されっぱなしというのも残念なので今度はこちらから紹介しようという気持ちも生じます。手っ取り早くは探せないが、埋もれてしまっている古い論文から新しい意義を見つけ出し、自分の考えるヒントにできるようになれば達人。

ここで、英語論文を読むときに便利なサイトを紹介します。

このサイトを駆使すれば紙ベースの辞書や辞典は必要ないだろう。

- Online Life Science Dictionaryの「E to J Vocab」をクリック。そのなかの「英文テキストを入力」の四角の中に、読みたい英語論文を全文まとめてコピーペーストして、「送信」をクリックする。すると医学英単語を一発で訳してくれる。わからない単語の上にカーソルを置くと訳される。単語の訳は医学用語に沿っている。これは優れている。

- 人工知能を利用しているというGoogle 翻訳も優れている。英語のみならず、様々な言語に対応している。

- Google Chromeをインターネットのブラウザとして使用するとアドレスバーの右端に「このページを翻訳しますか?」のマークがついており、「翻訳」をクリックすると英語ページが日本語ページとして現れる。日本語は単語が目につきやすく斜め読みに便利。英語の勉強にはならない。pdf表示は翻訳されない。

- 知らない分子が出てきた時にはOMIM が便利。PubMed Central の検索欄左側にある検索カテゴリーをPMCからOMIMに変え、検索欄に知りたい分子名を入力して、Searchをクリックする。記述はPubMedの論文を元にしており、オンライン辞典として利用できる。

免疫内科での論文抄読会の要点

目的

重要論文を選択し、論文の目利きが出来るように経験を積んでいく。専門英語を読みこなし医学論文を理解する技術とプレゼンテーションの仕方を実践体得する。抄読会では発表者の能力と誠実さが現れる。興味深い論文を選んだか、論文内容を理解しているか、時間内で解りやすく説明できたか、皆に理解してもらうための努力をしたかなどが評価される。また、抄読会によって最新の重要情報を皆と共有する。

抄読会用プリントの作り方

A3で作成する。左右A4サイズ2ページをパワーポイントで作成する。裏面はなるべく使わない。

- 記入必須事項

- 自分の名前と抄読会の日付(優秀な発表はみんなの記憶に残る)

- 論文のタイトル(必須)

- 著者(できれば全員)、所属(長い場合は簡略可)

- 雑誌名、巻、ページ、発行年(必須)

- Abstractを貼付ける(プレゼンテーションが悪いとき、各自でabstractを読んで理解するため)。

- 論文の背景説明。背景の理解を容易にする図(スペースに手書きで十分)や、説明文を入れる。専門外の人でも理解できるよう、重要単語や略語の日本語説明を付けておく。これまでの知見に対して何をどう展開させているのかを説明する。背景説明の次に結論の概略を説明してくれたほうがその後のデータをフォローしやすい。

- Figure & Table: 論文からFigureやTableをパワーポイントに貼付ける。各FigureやTableに日本語でLegend(図の説明文)の簡単なサマリーを入れるが、その時、図の説明には結果を書いておく(AとBを比較した、ではなく、AがBよりより強く作用した)。発表時間が短く、Figure数が多い場合は重要と思われるFigureを選択する。論文の鍵となるFigureでない場合は、簡単に内容を文章でまとめてもよい。口頭説明してスペースを節約してもよい。

- 最後のまとめ。論文内容をまとめたマンガ図(スペースに手書きで十分)、あるいは、説明文を入れる。この論文の何が重要なのか、何が面白いのか、今後の研究展開や論文に対する検討課題なども考えてまとめ文を入れる。

- 必要枚数をコピーする。端にマージンを取る(コピーが微妙にずれて端が切れることがある)。文字が小さすぎて判読不能や、Figureがわからなくなることもあるため、必ず試しコピーをして確認しておく。コピーすると見えなくなるFigureなどはPower PointやProjectorを使用して提示してもよい。

発表の仕方

英語を逐一日本語訳する発表はダメ。論文内容を自分の頭でしっかり理解し、皆がわかるように準備する。Abstract、研究背景、結論、各Figure、まとめの順に手際よく説明していくが、その時、自分だけ解っていてもダメ。難しい内容であっても皆が解りやすいような説明を加えることが大切。うつむき、小声はダメ。皆の顔を見ながら、大きな声で、特に語尾をはっきり発表する。聴衆を眠らさない。必ず4回は自宅で時計片手に発表の練習をしておく。

上級者になれば自分でテーマを設定し、多くの論文からデータを集めて概説して展望を述べられるようになるが、学生の抄読会ではそのレベルまでは求めない。

最後に

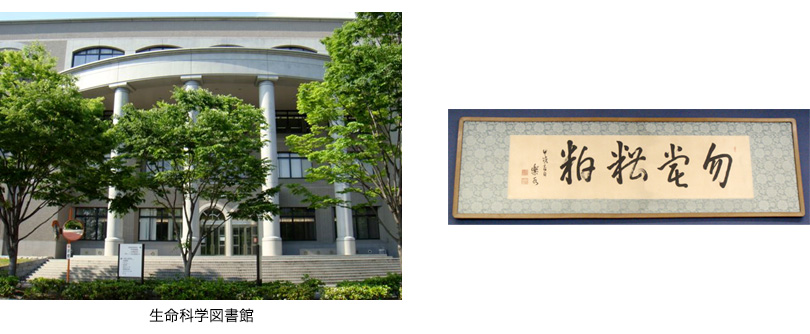

大阪大学生命科学図書館一階に「糟粕を嘗むる勿れ(ソウハクをナむるナカれ)」と書かれた大阪大学初代総長長岡半太郎の額が目に入るようになっていることをご存知でしょうか。「作った人の精神を汲みとらず、形だけまねることをするな」という意味で、科学者として心得なければならないメッセージが図書館に掲げてあります。

2017/Sep