大阪大学大学院医学系研究科

呼吸器・免疫内科学

Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, The University of Osaka

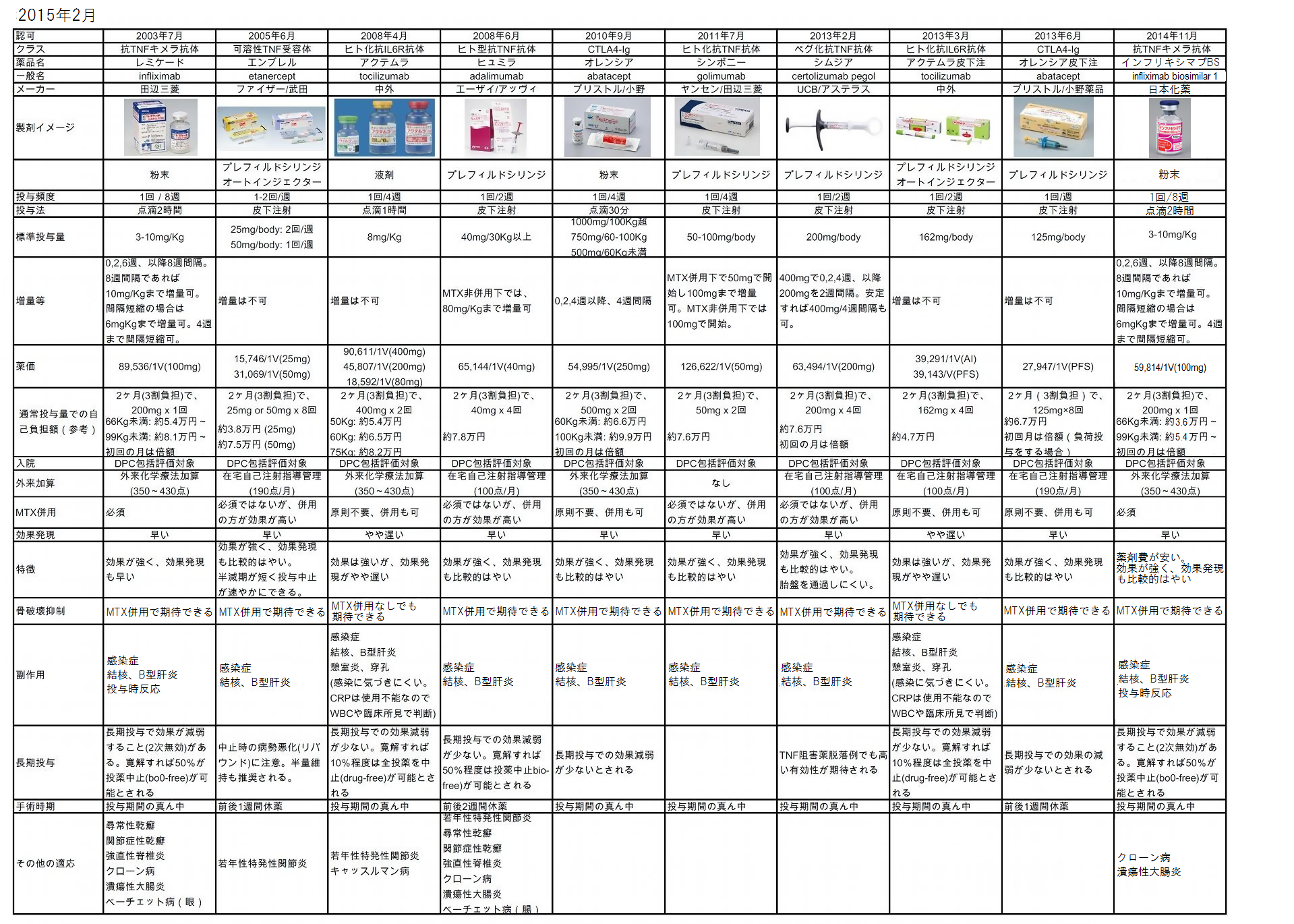

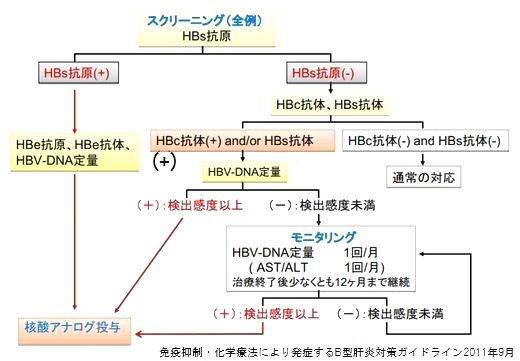

生物学的製剤の投与においては感染症の発生がみられており、投与前は勿論のこと投与中も感染症の有無に留意することが重要である。生物学的製剤投与下では、炎症症状や所見が弱く出ることがあり、基本に戻って診察し(症状や聴診など理学的所見)、感染症を疑って検査をする必要がある。原則的には、感染症が見つかれば生物学的製剤の投与は見合わせ感染症の治療を優先する。陳旧性結核やB型肝炎既往感染の再燃などの報告がみられ、イソニアジド、核酸アナログなどの予防投与の必要性を判断する。日本では、結核の既感染に気づいていない、あるいは過去のB型肝炎は治癒したと判断されている人が多いため、生物学的製剤の導入に際して注意を要する。

粟粒結核などの全身性結核やB型肝炎ウイルス再活性化に伴うde novo肝炎では、生物学的製剤やステロイドの急な減量や中止が、かえって病状を悪化させるparadoxical reactionがおこりうるため、慎重な対応が必要である。

| 生物学的製剤使用における結核発症のリスク因子 |

|---|

| 結核の既往歴、家族歴 |

| 胸部レントゲンやCTでの陳旧性肺結核の画像所見 |

| ツベルクリン反応の強陽性、インターフェロンγ分泌試験陽性 |

生物製剤投与に伴う重症感染症発生のリスク因子として、ステロイド内服中、65歳以上の高齢者、生活機能障害が強い(機能障害分類クラス3以上)、間質性肺炎合併、呼吸器疾患既往歴、糖尿病などが報告されており、また、腎機能低下や喫煙は一般的に感染症リスクを上げる。こうしたリスク因子を持っている場合は慎重にフォローしていく必要がある。生物学的製剤投与にて関節リウマチの疾患活動性が低下した場合には、ステロイドは減量し可能なら漸減後中止する。

| 生物学的製剤使用における重症感染症のリスク因子 |

|---|

| ステロイド内服中 |

| 65歳以上 |

| 生活機能障害が強い(クラス3:要介助以上) |

| 肺障害の合併・既往 |

| 糖尿病 |

一般的な感染症予防として、栄養や睡眠を十分にとり体力を維持する、うがい、手洗い、口腔内ケア、風邪やインフルエンザ流行時は人ごみを避ける、インフルエンザワクチン接種を勧める、などに留意する。65歳以上の高齢者では、肺炎球菌が肺炎原因菌の第一位であるため、肺炎球菌ワクチン接種を勧める。

| 種類 | スクリーニングの内容 | 対応 |

|---|---|---|

| 活動性感染症の有無 | 中耳炎、副鼻腔炎、口腔感染、呼吸器感染、尿路感染、皮膚感染など | 活動性感染症の治療を優先 |

| 潜在性結核のスクリーング | 胸部X線、ツベルクリン反応、IFNγ分泌試験、既往歴・家族歴・暴露歴 必要に応じて胸部CT |

可能性がある場合、潜在性結核に対する投薬を併用(INH300mg/日予防投与,開始前3週より6~9ヶ月間) |

| HBVのスクリーニング | HBs抗原・抗体、HBc抗体 既感染であってもHBV-DNAを測定 |

HBV-DNAのモニター、HBVが検出された場合核酸アナログ製剤の投与(肝臓専門医へコンサルト) |

| 深在性真菌症のスクリーニング | βDグルカン | 検出された場合、感染巣を検索し、治療を優先 |

| 重症感染症のリスク因子(高齢、肺疾患の存在、ステロイド使用など)の存在、重複 | ニューモシスチス肺炎などの予防投与を考慮(ST合剤) インフルエンザや肺炎球菌ワクチンの推奨 リスク低減(ステロイド減量、糖尿病管理) |

|

活動性感染症

NYHA分類III度以上の著しい運動制限のある心不全

悪性腫瘍、脱髄疾患を有している場合

生物学的製剤で過敏症を示した場合の同剤再投与

慢性活動性EBウイルス感染症(tocilizumab)

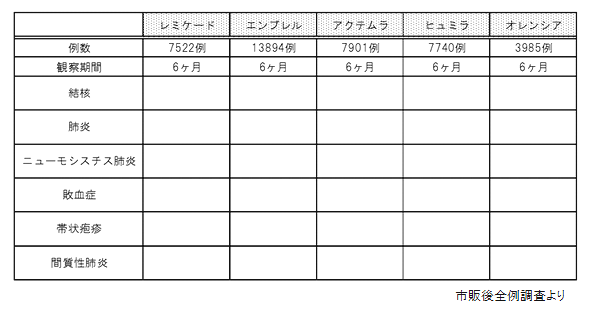

特に細菌性肺炎、ニューモシスチィス肺炎、結核に気をつけなければならない。ニューモシスチィス肺炎と結核に関しては、高リスク患者では予防投薬を考慮する。