大阪大学大学院医学系研究科

呼吸器・免疫内科学

Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, The University of Osaka

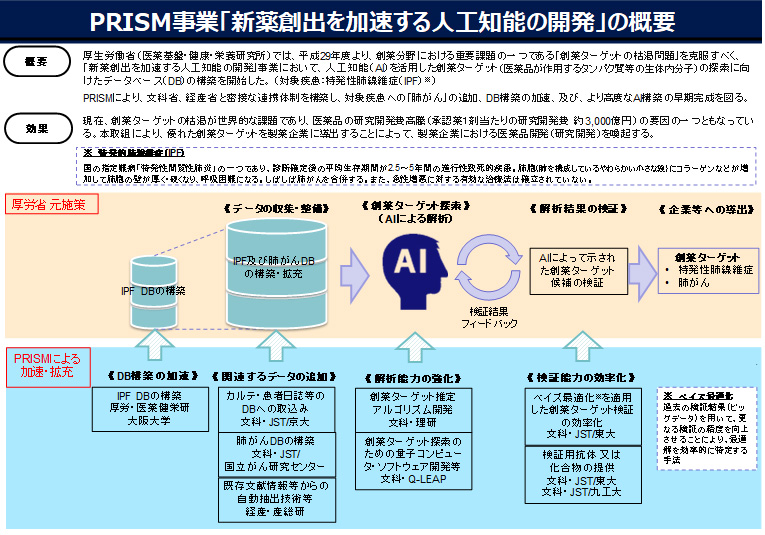

大阪大学 呼吸器免疫内科では、医薬基盤研との共同研究により、官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)に参画しています。PRISMは、総合科学技術・イノベーション会議(Council for Science, Technology and Innovation:CSTI)のもとに平成30年度に開始されたプログラムで、民間研究開発投資誘発効果の高い領域もしくは財政支出の効率化に資する領域(ターゲット領域)へ各府省施策を誘導し、SIP型マネジメントの各府省への展開等をはかるものです。

本研究プロジェクトは平成30年度にターゲット領域の一つとして設定された「サイバー空間基盤技術領域(安西領域統括)」のもとに推進されます(対象施策は、「新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充」(厚生労働省)及び「AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」(文部科学省))。

本事業の目的は、医薬品開発における最大の隘路となっている「創薬標的の枯渇」の解消に向け、バイオインフォマティクスや人工知能等の最先端情報科学技術を駆使し、研究者の目利きと動物実験に頼ってきた従来の標的探索とは全く異なる、革新的な研究手法を開発することです。

|

|---|

医薬品開発において、近年国内外を問わず創薬ターゲットの枯渇が問題となっている。現在残されているのは高難易度の創薬ターゲットのみであるがために、新薬の研究開発には多額の費用が必要となっており、これが高薬価、ひいては医療費の高騰の要因となっている。更に、臨床試験段階で期待していた薬効が得られず開発が中断する例が増えていることも問題点として挙げられる。特に医薬品開発の70〜80%がPhase2で中止となっており、この約60%が、薬効が得られなかったことが原因との報告がある。つまり、「動物では効くが、ヒトでは効かなかった」という事案が多発している。これは現在の創薬研究開発スキームの限界であると考えられる。このような現状を打開する解決策として、人工知能(AI; Artificial intelligence)が注目されている。AIのパフォーマンスと可能性に創薬・医療・ヘルスケア分野が大きな期待を寄せており、今後国際競争が激化することが必至である。これらの現状を背景に、本事業では、「創薬ターゲットの枯渇問題」を克服すべく、動物からではなくヒトの情報から創薬ターゲット分子を探索するAIの開発実装を目的とする。つまり、臨床情報(=電子カルテを始めとする診療情報+オミックスデータ)を収集・利用して創薬ターゲットを探索するAI手法の開発をおこなう。

|

|---|

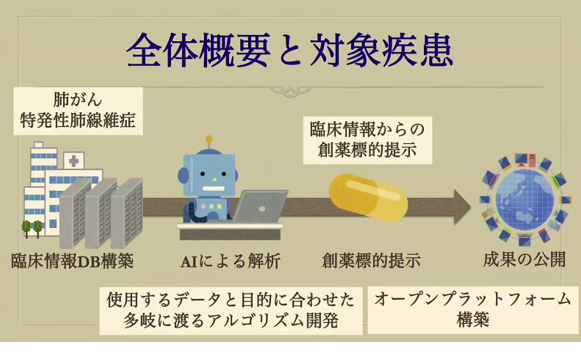

本事業では、対象疾患として難病指定のIPF(特発性肺繊維症)を含む間質性肺炎及び部位別がん死亡者数1位である肺がんを選択し、これらの臨床情報収集とそれを支援する基盤構築、異種かつ大量のデータを統合して創薬ターゲット候補となる生体分子群を自動的に抽出するAI手法の開発を行う。また、本事業で作成されるIPF/肺がんの疾患統合データベース、機能分子を特定するためのAI及び知識ベース等を多くの研究者等に利用してもらうための環境(オープンプラットフォーム)の構築を目指す。

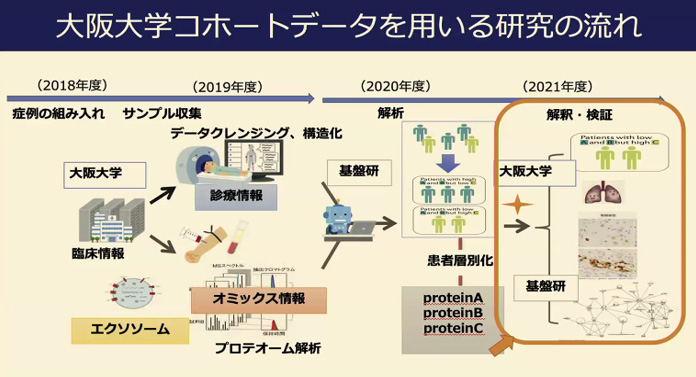

創薬標的の特定が困難という理由で新薬開発が停滞している特発性肺線維症(IPF)およびパンネガティブ肺がんを対象にして収集した臨床オミックスデータから、創薬標的分子をデータ駆動的に探索するAIや大規模知識ベースの開発に取り組んできました。その結果、肺がん1,624症例、IPF1,373症例の診療情報に紐づけられたゲノム(WGS/WES)、メチローム、ATACseq、RNAseq、プロテオーム等のデータを収集し、世界最大級の臨床オミックスデータベースを構築しました。また、画像解析、カルテ情報の自然言語処理技術、オミクス解析アルゴリズム、科学技術論文からの情報自動検索・抽出システム、創薬研究用大規模知識ベース等の最先端の技術開発でも目覚ましい進展がありました。さらに、肺がん及びIPFの新たな患者層別化マーカーや創薬標的として期待される機能分子も複数特定することができました。

PRISM事業の成果は、肺がんやIPFの創薬だけでなく、患者層別化の精緻化による治験効率化やドラッグリポジショニング、様々な疾患の本態解明や発病リスク予測など健康医療領域での幅広い応用が期待されています。このような期待を踏まえ、医薬健栄研では、事業成果であるデータベースやAI等をオープンプラットフォーム化し、国内運営を開始しました。このオープンプラットフォームを継続的に発展させ、日本の創薬力強化に繋げるためには、産業界の積極的な参画が必要です。LINC(アカデミア2機関、民間企業7社)との連携では、参加機関(アカデミア2機関、民間企業7社)にオープンプラットフォームに実装されているAIを使用して頂き、企業及びアカデミアの意見を反映させながらオープンプラットフォームの仕組みを改良していく予定です。

「峰」は、官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の枠組みに基づいた「新薬創出を加速する人工知能の開発」省庁連携研究プロジェクトの成果(収集した医療データや開発した解析プログラム・予測モデル)を公開し、手軽に体験していただく場として公開しているプラットフォームです。当該事業の対象疾患である特発性肺線維症(IPF)と肺がんにおいて、新規創薬ターゲット(医薬品が作用するタンパク質等の生体内分子)をデータ駆動的に見い出すことを目的として、これまでに医療データや既存知識を収集しました。また、これらのデータから創薬ターゲット探索を行うための新規解析プログラム、医療テキストや学術論文から医学・生物学分野の専門用語を自動抽出する自然言語処理プログラムなどの開発を行ってきました。

|

|---|

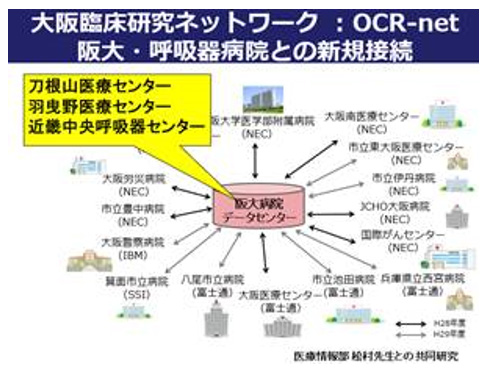

現在、臨床研究中核病院である大阪大学を中心とした他施設共同臨床研究ネットワーク(大阪臨床研究ネットワーク; OCR-net)の構築が進んでいます。OCRネット(大阪臨床研究ネットワーク)とは、適正かつ効率的に多施設共同臨床研究を実施する体制を整備し、質の高い治験及び臨床研究の推進を図ることを目的に治験及び臨床研究に関する人材育成、教育研修、実施環境整備等を協力して実施する関西圏を中心としたネットワークです。その中で医療情報学研究室では、CDISC標準による電子症例報告書を介して、電子カルテと連動した治験や臨床研究による臨床データの収集を省力化・効率化する臨床研究エコシステムの構築を行っています。

このシステムにより、インプットされるデータの質が向上し、質の高い臨床研究の実施が促進されることが期待されます。

PRISMの成果の一つとして、OCRネットに呼吸器関連病院(近畿中央呼吸器センター、刀根山医療センター)との新たなリンクを作成しました。 |

|---|

| 特願 | 2021-138300(K20210121) 肺線維化疾患バイオマーカー 武田吉人、白井雄也、榎本貴俊、熊ノ郷 淳 |

|---|---|

| 特願 | K20210423 令和4年3月18日 IPF層別化マーカーのスクリーニング手法、IPF層別化マーカーおよび創薬標的 夏目やよい、伊藤眞里、黒田正孝、水口賢司、足立 淳、朝長 毅、武田吉人、熊ノ郷 淳、上田修功 |

| 武田 吉人 | 准教授 |

|---|---|

| 川﨑 貴裕 | 助教 |

| 白井 雄也 | 大学院生 |

| 枝廣 龍哉 | 大学院生 |

| 野田 成美 | 大学院生 |

| 網屋 沙織 | 大学院生 |

| 足立 雄一 | 大学院生 |

| 榎本 貴俊 | 大学院生 |

| 原 伶奈 | 大学院生 |

| 山本 真 | 大学院生 |

| 熊ノ郷 淳 | 教授 |

大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科

呼吸器内科

科長 武田 吉人

Tel: 06-6879-3833

Fax: 06-6879-3839

yoshito@imed3.med.osaka-u.ac.jp